こんばんは、いもみ🍠です。

本日は、東京都台東区上野公園にあります『上野東照宮』のご紹介です。

徳川家康公の遺言により創建された神社ですが、「遠い日光までお参りに行けない」という庶民の為に三代将軍の家光公が、日光の東照宮に準ずる豪華な造営替えを行いました。

その豪華な歴史ある建造物を見ることが出来ます!

また幾度の災害・戦争での焼失を免れていることから【強運の神様】としても有名です。

見所や、歴史の背景、由来、駐車場などの情報を相棒のアキちゃんとまとめてみました(´ω`*)♪

場所と駐車場について

↓【場所】はコチラです↓

【駐車場について】

駐車場はありません。

(近隣パーキングはかなり混みます!)

その為、公共交通機関を利用した参拝がおススメです。

【JR 上野駅公園口】【京成上野駅】【東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅】から徒歩10分程です。

上野東照宮は上野公園内にあります。

ところで、上野公園(上野恩賜公園)は日本で初めての公園だってご存じですか?

アントニウス・ボードウィンというオランダ人の働きかけの結果、1873年に太政官布達第16号によって公園に指定されているんです。

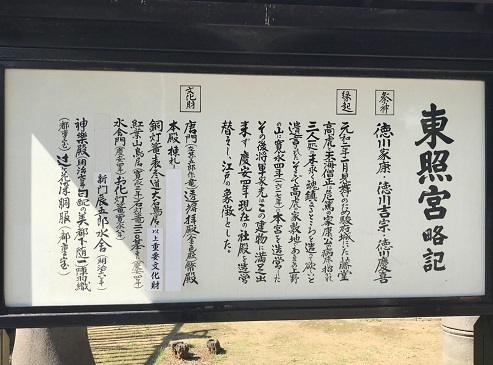

由緒

⇒1616年(元和2年)の2月4日、天海僧正と藤堂高虎は危篤の徳川家康公の枕元に呼ばれ、三人一つ処に末永く魂鎮まるところを作って欲しいと遺言されました。

天海僧正は藤堂高虎らの屋敷地であった今の上野公園の土地を拝領し、東叡山寛永寺を開山し多くの伽藍が建立されました。そのうちの一つが、1627年(寛永4年)創建の神社「東照社」であり、上野東照宮の始まりです。

1647年(正保3年)には朝廷より正式に宮号を授けられ「東照宮」となりました。

1651年(慶安4年)に遠く日光までお参りに行くことができない江戸の人々のために、三代将軍・徳川家光公が日光東照宮に準じた豪華な金色殿を建立するなど造営替えをしました。

関東大震災や第二次世界大戦などの焼失を免れており、金色殿・透塀・唐門・灯籠などはこの時のものが現存しています。

創建

⇒1627年(寛永4年)

御祭神

⇒徳川家康・徳川吉宗・徳川慶喜

ご利益

⇒出世・勝利・健康長寿

境内のご紹介

それでは、境内のご紹介です!

まず目に入ってくるのが大石鳥居です。

【大石鳥居について】

大石鳥居は国の指定重要文化財なんだね。

1633年4月17日に江戸幕府の老中や大老を務めた酒井忠世によって奉納されたのよ。

なんで「4月17日」にしたのか分かる?

「4月17日」...「4・1・7」...「よ・い・な」。「この日に奉納するのが良いな」的な?

…。...いもみを引っ叩いても良いな?

旧暦の4月17日は家康の亡くなった日なの。

家康(人間)が亡くなって、東照大権現(神)に成った日だからこの日にしたのよ。

以上、アキでした<(_ _)>

鳥居を潜ってすぐに見えるのが水舎門です。

ここから表参道がまっすぐ伸びています

ちなみにもう一つ【不忍口鳥居から池之璃参道】というルートもあります。。

表参道の左手にはとても綺麗な牡丹園があるのですが…時期は終わってしまったらしく、今回は入れませんでした…Σ(゚д゚lll)ガーン

表参道を進むと、右手に神楽殿がありました。

新たな時代の幕開けの記念と無くなった組合仲間の慰霊の為、寄付を募った深川木場組合によって、1874年に奉納されたそうです。

11代将軍・家斉の子の徳川斉民の書(「材木渡来中」と書かれています)が額にあります。

同じく表参道の右手に五重塔があります。

1631年に土井利勝によって建立され、一度焼失(1639年)してしまいますが、同年再建されました。

関東大震災や東京大空襲でも焼失を免れて現存しています。

【五重塔について】

所属が何度か変わったちょっと複雑な歴史をもつ五重塔です。

簡単にまとめてみました('ω')ノ

①江戸時代に、上野東照宮の五重塔として建立される。

②明治時代は、寛永寺所属の五重塔となる。

③昭和33年、東京都に寄付される。

明治期に寛永寺所属となったのは、神仏分離令が関係しています。

神仏分離令により、全国の神社所有の五重塔は取り壊しの対象になり、多くが破壊されてしまいます。

そこで当時の宮司は「五重塔は上野東照宮の所属ではなく、寛永寺の所属である」、つまり「塔は神社のものではなくて、お寺のものである。だから取り壊しの対象にはならない」として国に働きかけたのです。

こうした機転により、取り壊しを免れることが出来たのです。

所属が移った五重塔ですが、上野戦争で寛永寺が燃えてしまいます。

寛永寺は五重塔から離れた場所に再建され、管理が行き届かなくなってきてしまいました。

そこで昭和33年に東京都に寄付され、現在管理は東京都が行っています。

以上、またアキでした<(_ _)>

あまり見かけた事が無い銅灯籠です。

【上野東照宮の灯籠について】

沢山あるね…いくつあるのかな?

銅灯籠は国指定重要文化財で48基あるの。

石灯籠とあわせて約250基あるそうよ。

灯籠にはそれぞれ寄進者と寄進した日が刻まれているのよ。

寄進した日付順で並んでいるの?

正確ではないけど強いて表現するなら、【偉い人順】かな?

社殿(金色堂)に一番近い銅灯籠の6基は、尾張・水戸・紀州の徳川御三家が奉納したものなのよ。

寄進者を見てみると分かるんだけど、官位が高い順番になってたりするのよ。

寄進した日付けは関係ないんだね~…?

寄進した日付けもよく見ると面白いんだよ。

実は殆どが「慶安四年四月十七日」と同じ日が刻まれているの。

あっ、1651年は三代将軍の家光が造営替えをした時だね!

じゃあ、このタイミングでみんな一緒に寄進したんだね。

そうそう、上野東照宮の社殿が完成した日なの。

でも、そのなかに一人だけ「寛永五年四月十七日」が刻まれた銅灯籠があるのよ。

何でそのタイミング?誰なの??

1628年は家康公の13回忌なの。

このタイミングで奉納したのは藤堂高虎なのよ。

…藤堂高虎は裏切りのイメージもあったけど、実は忠臣だったのかな。

認識変ったかも。

佐久間勝久が1631年に寄進しました。

東照宮が出来て間もない時期で、当時は灯籠がまだあまり奉納されていなかった頃なので、周りの大名も驚いたでしょうね!

熱田神宮・京都南禅寺と日本三大石灯篭の一つになっています。

「三大石工の一人、酒井八右衛門の作で1914年奉納」と説明文がありました。

「胸筋が発達しすぎてるな...」と相棒が呟いています。

コチラが上野東照宮の国指定重要文化財を集約した私の渾身の一枚です!

参拝客が多いので、難しかったです笑

右に見えるのが唐門です。

奥に見えるのが社殿の金色堂。

手前に見えるのが先ほどご紹介した徳川御三家の銅灯籠です。

その銅灯籠の後ろのカラフルな塀を透塀と言います。

- 【唐門】

→唐破風造り四脚門(からはふづくりよつあしもん)が正式名称です。

国指定重要文化財です。

- 【金色堂】

→社殿です。家光公が造営替えした際「日光東照宮に準ずる」造りにしたようです。

国指定重要文化財です。

- 【透塀】

→金色堂を囲む塀。中が透けて見えることから透塀と呼ばれます。

国指定重要文化財です。

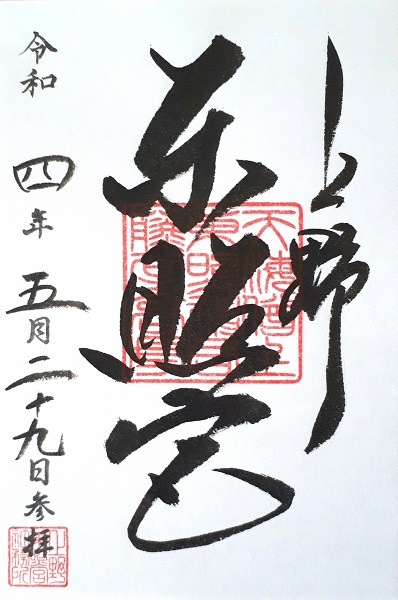

上野東照宮の御朱印

御朱印は、唐門の左側にあるお札授与所で頂くのですが…。

「えっ、ここ?オシャレなお店とかじゃなくて??」って感じの授与所でした。

ちなみにここで拝観料500円を支払って、有料区域に入れます…が、時間とお金が...!諦めました。いつか必ず…!!

コチラが頂いた上野東照宮の御朱印です。

和紙のファイルに入れて頂けますよ。

書置きのみの対応と言う事でしたので、混んでていてもすぐに頂けました。

初穂料は500円でした。

御朱印帳も素敵なものがあって、欲しくなっちゃいます♪

それにしても種類豊富ですね(´ω`*)

【注意点】

上野東照宮の御守・御朱印の郵送授与は、現在(2022年6月)行っていないとの事ですのでご注意ください。

また「電話でのお問い合わせもお控えくださいますようお願い致します」とのことです。

以上で『上野東照宮』のご紹介はおしまいです。

三代将軍・徳川家光公が造営替えをした当時の豪華な建造物が現存していて、これまで見た神社の中でも屈指の見所満載感でした!

「日光東照宮に準ずる」というのも、良く分かります。

豪華なばかりでなく、そこに紐付いた歴史を見ていくこともとても面白かったです♪

今度はゆっくり泊まって探検したいな~…

ここまで読んで頂きありがとうございました_(..)_

※本日のおまけは一番下にあります。

お気に入りいただけたら、下のバナーをクリックしてもらえると嬉しいです。

応援よろしくお願いします📣

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

![]()

~本日のオマケ~

ようやく東京編の一部をお送りすることが出来ました!

アキちゃん、色々協力ありがとう(´ω`*)

現在、家族が入院中ですので明日以降ちょっと記事を更新できないかもしれませんが…。

アキちゃんが代筆してくれるかもしれません!!( ̄ー ̄)ニヤリ